琉球古典音楽野村流保存会とは

- TOP

- 琉球古典音楽野村流保存会とは

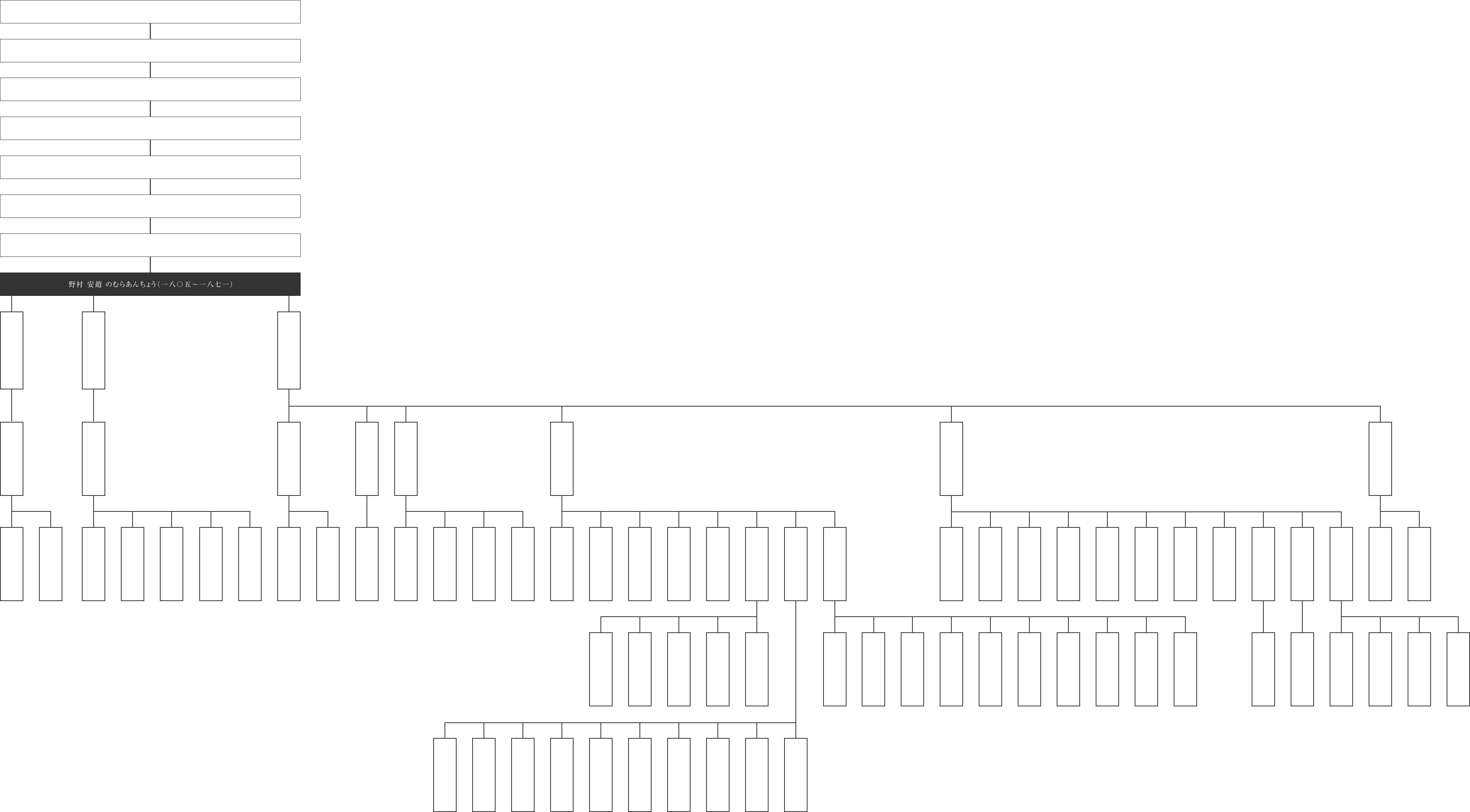

野村流保存会の名称由来

琉球古典音楽野村流保存会(以下本会)の名前の由来は、

琉球王朝時代にさかのぼる楽譜「工工四」(くんくんしー)

を高弟らと共に今日、広く普及している教則本の形に細密化

した俊才、野村安趙 (のむら あんちょう、一八〇五~一八

七一年)を祖とするところに返ります。安趙らが改良した工

工四は時の王に採用されたため「欽定工工四」「御拝領工工

四」とも呼ばれ、本会はこのような歴史と伝統ある音楽を後

世に正しく保存・継承すべく一九五五(昭和三十)年に野村

流古典音楽保存会の名称で初代会長、屋嘉宗勝のもと、三線

百十名と箏曲三十名の会員で発足しました。

その後、会員らが結束しながら研鑽を積み、「和衷の精神」

を礎とする会運営に従い県内外に仲間を作り、現在は笛・胡

弓部門を含め会員数千名を超える団体となりました。

県民の共有財産である

古典音楽・三線

そして今、古典音楽は人の心に貴(とうと)さと安らぎをも

たらすものだという、会創立に関わった先達たちの強い確信と

想いは、多くの師匠らに受け継がれながら様々な試練の時代-

ときもウチナーンチュ(沖縄県民)の暮らしと心に寄り添い、

慰めと憩いを与え、新しい時代においてなお新たな担い手によ

り技量他さらに研ぎ澄まされようとしています。

本会はこれからもこの島の先人が生み、守り残してきた沖縄

の宝、県民の共有財産である古典音楽のさらなる継承と発展を

通じ、青少年の健全育成をはじめ、すべての人々の心の安寧の

ために会員一丸となって力を尽くしてまいる所存です。

~ 本会の目的・会員心得 ~

琉球古典音楽野村流の

保存・継承・沖縄の音楽文化の向上・会員の親睦

主な沿革

- 2016年(平成28年)

- 5月

- 中部支部を中部北支部と中部南支部に発展分割

- 2014年(平成26年)

- 1月

- 会名を琉球古典音楽野村流保存会に改称

- 2011年(平成23年)

- 5月

- 九州支部結成

- 2008年(平成20年)

- 2月

- 宮古島支部結成

- 1994年(平成6年)

- 12月

- 早弾楽譜作成委員会発足

- 1992年(平成4年)

- 8月

- 三箏会発足

- 1987年(昭和62年)

- 1月

- 組踊地謡研修部会発足

- 1983年(昭和58年)

- 5月

- 宮古支部創立総会

- 1982年(昭和57年)

-

12月

5月 -

南部支部創立並びに公演

那覇支部創立総会

- 1981年(昭和56年)

- 10月

- 北部支部結成

- 1979年(昭和54年)

- 6月

- 第1回師範・教師研修会

- 1978年(昭和53年)

- 3月

- 関東支部結成

- 1975年(昭和50年)

- 4月

- 久米島支部結成

- 1973年(昭和48年)

- 4月

- 関西支部結成

- 1964年(昭和39年)

- 7月

- 伊江支部結成

- 1961年(昭和36年)

- 2月

- 八重山支部結成

- 1958年(昭和33年)

- 5月

- 中部支部結成

- 1957年(昭和32年)

- 1月

- 箏曲保存会の独立

- 1956年(昭和31年)

- 10月

- 赤犬子(アカインク)の記念碑建立

- 1955年(昭和30年)

-

12月

6月 -

工工四全巻発行する

野村流古典音楽保存会結成会(12日)

歴代琉球音楽研究家系譜